Vor 80 Jahren endete der 2. Weltkrieg und es begann eine Zeit des friedlichen Zusammenlebens von Franzosen und Deutschen, vielleicht sogar der Freundschaft - darüber kann man diskutieren. Aber auch nur Frieden ist schon viel, wenn man die deutsch-französische Geschichte betrachtet - im Grunde beginnt sie ja mit der Aufteilung des fränkischen Reichs im Jahr 843. In den 1100 Jahren bis 1945 herrschten vor allem Konkurrenz, Kampf, Krieg, Besatzung, Annektion, Niederlage und demütigende Friedensbedingungen zwischen beiden Ländern.

Vor 80 Jahren endete der 2. Weltkrieg und es begann eine Zeit des friedlichen Zusammenlebens von Franzosen und Deutschen, vielleicht sogar der Freundschaft - darüber kann man diskutieren. Aber auch nur Frieden ist schon viel, wenn man die deutsch-französische Geschichte betrachtet - im Grunde beginnt sie ja mit der Aufteilung des fränkischen Reichs im Jahr 843. In den 1100 Jahren bis 1945 herrschten vor allem Konkurrenz, Kampf, Krieg, Besatzung, Annektion, Niederlage und demütigende Friedensbedingungen zwischen beiden Ländern.

Aber Geschichte von Nachbarn ist glücklicherweise immer auch mehr als Machtpolitik, nämlich gegenseitige Beeinflussung im Alltag. Und die kann man am Beispiel Montbéliard-Württemberg sehr schön studieren.

Montbéliard liegt an der burgundischen Pforte, also in der Landschaft, die Elsass und Burgund verbindet. Durch geschickte Heiratspolitik gelingt es den Grafen von Württemberg, die kleine Grafschaft an sich zu bringen. Das ist ein längerer Prozess, der um 1400 beginnt und rund 50 Jahre dauert. Teilweise wird das Gebiet von Stuttgart aus regiert, teilweise halten Verwandte der in Stuttgart herrschenden Fürsten dort Hof. Montbéliard ist aber nie ein Teil von Württemberg, sondern sozusagen ein autonomes Gebiet unter der Herrschaft der Württemberger Grafen und Herzöge.

Und ganz wichtig: Mömpelgard heißt es bei württembergischen Beamten, Professoren und Adligen, Montbéliard wird Stadt und Grafschaft von seinen Bewohnern genannt. Dort wird Französisch gesprochen, und weil „die Sprache das Haus des Seins“ ist, wie Martin Hedegger formulierte, ist das natürlich nicht nur eine Aufgabe für gute Dolmetscher, sondern eine Frage des Fühlens und Denkens, der Kultur.

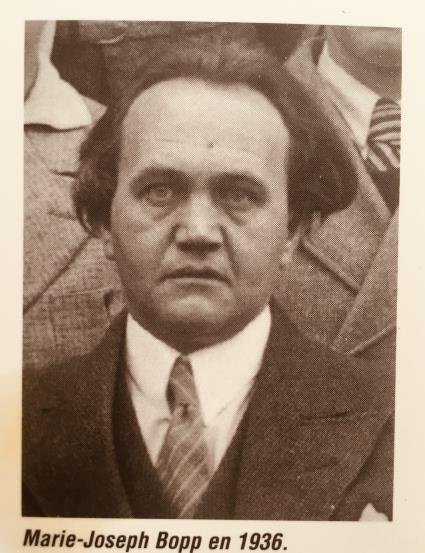

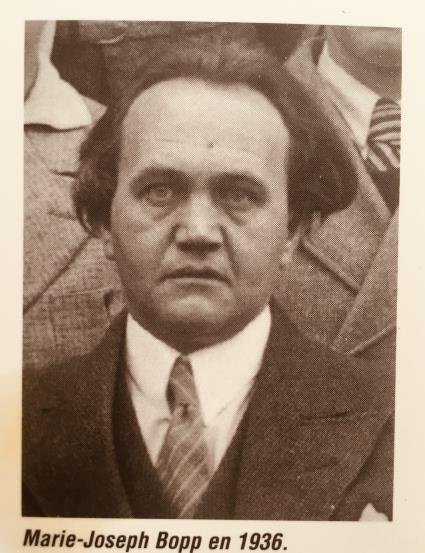

Marie-Joseph Bopp wurde 1893 in Schlettstadt im Elsass geboren. Zu diesem Zeitpunkt war das Elsass deutsch und seit dem Frankfurter Vertrag vom 10. Mai 1871 nach der französischen Niederlage Teil des Deutschen Reichs.

Marie-Joseph Bopp wurde 1893 in Schlettstadt im Elsass geboren. Zu diesem Zeitpunkt war das Elsass deutsch und seit dem Frankfurter Vertrag vom 10. Mai 1871 nach der französischen Niederlage Teil des Deutschen Reichs.

1916 wurde Marie-Joseph Bopp Lehrer für Französisch, Latein und Griechisch am Gymnasium Bartholdi in Colmar und nach dem Zweiten Weltkrieg für Deutsch.

Wenige Tage vor der Ankunft der deutschen Truppen in Colmar begann Bopp mit dem Schreiben seines Tagebuchs, das während der Jahre der Annexion zu seinem vertrauten Freund werden sollte. Das Schreiben wurde zu seiner einzigen Waffe.

Überall im Elsass herrschte Panik. Was also tun: Bleiben oder gehen? Als beamteter Lehrer zu bleiben, bedeutete, die Rückkehr des Elsass zum Deutschen Reich zu akzeptieren und sich in den aktiven Dienst des Führers und des nationalsozialistischen Großdeutschlands zu stellen. Zu gehen bedeutete, alles zu verlieren!

Am 17. Juni 1940 marschierten die Deutschen in Colmar ein. Mehr als fünf Jahre lang hält der Lehrer am Bartholdi-Gymnasium in Colmar alles fest, was er erlebt: die kleinen Dinge des Alltags ebenso wie die großen Ereignisse der Zeitgeschichte.

2004 erscheinen seine Erinnerungen im Verlag La Nuée Bleue (Die blaue Wolke). Marie-Joseph Bopp verfügte nämlich in seinem Testament, dass sein Tagebuch erst nach dem Jahr 2000 veröffentlicht werden durfte.

Marie--Joseph Bopp naît en Alsace, à Schlettstadt (aujourd’hui Sélestat), en 1893. A cette époque, l'Alsace est allemande et fait partie du Reich depuis le traité de Francfort signé le 10 mai 1871 après la défaite française.

En 1916, Marie-Joseph Bopp devient professeur de français, de latin et de grec au lycée (Gymnasium) Bartholdi de Colmar puis d'allemand après la deuxième guerre mondiale.

Quelques jours avant l'arrivée des troupes allemandes à Colmar, Bopp commence la rédaction d'un journal qui deviendra son confident amical pendant les années de l'annexion. L'écriture devient sa seule arme.

Partout en Alsace, c'est la panique. Alors, que faire : rester ou partir ? Rester, en tant que fonctionnaire-professeur comme Bopp, c'est signer et accepter le retour de l'Alsace au sein du Deutsches Reich et se mettre au service actif du Führer et de la Grande Allemagne Nationale-Socialiste. Partir, c'est tout perdre !

Le 17 juin 1940, les Allemands entrent dans Colmar. Pendant plus de cinq ans, l'enseignant du lycée Bartholdi de Colmar enregistre tout ce qu'il vit : les petites choses de la vie quotidienne comme les grands événements de l'histoire contemporaine.

En 2004, ses mémoires sont publiées aux éditions La Nuée Bleue. Marie-Joseph Bopp avait en effet, par testament, autorisé la publication de son journal uniquement après l'an 2000.

Als mich Soheyla Mielke gefragt hat, ob ich etwas unter der Überschrift: „Doch! Das Gute liegt so nah“, machen möchte, also unter dem Motto des Sommerprogramms der Volkshochschule Unteres Remstal, dachte ich, dass das Nahe, also das Remstal, und das Gute – für mich nicht zuletzt Frankreich - zusammenpassen könnten.

Warum ist für mich Frankreich „das Gute“? Nun, Frankreich spielte und spielt für mich durch verschiedene familiäre Verbindungen eine wichtige Rolle. Meine Mutter war sehr frankophil und meine Schwester lebt in Paris und hat dort Kinder und Enkelkinder. Dann engagiere ich mich seit Langem im Stuttgarter Förderverein Deutsch-Französischer Kultur. Der Verein hat das Ziel, zum Kulturdialog zwischen dem französisch- und dem deutschsprachigen Raum beizutragen und dadurch das gegenseitige Verständnis zu verbessern. Auf jeden Fall ist es immer ein Vergnügen, französisches Essen und Trinken, Kultur und Literatur kennen zu lernen und dabei auch anderen den Zugang dazu zu ermöglichen.

Ich stelle immer wieder fest, dass viele Deutsche - und das gilt auch für viele Franzosen - nur wenig über ihre Nachbarn auf der anderen Seite des Rheins wissen. Das liegt sicher an mangelnden Sprachkenntnissen - weniger als 20% der französischen und der deutschen Schüler lernen die jeweils andere Sprache. Ich denke aber, dass noch einschneidender ist, dass sich Franzosen und Deutsche seit der gemeinsamen Zeit im Fränkischen Reich sehr verschieden entwickelt haben. Dadurch entstehen Missverständnisse, Unverständnis, Distanz. Ich bin allerdings überzeugt davon, dass Europa nur gedeihen kann, wenn das deutsch-französische Verhältnis gut ist. Das geht aber nur, wenn man sich kennt. Und sich kennen, heißt ja nicht zuletzt, die Geschichte des anderen kennen.

Ralf Kröner im Gespräch mit Catherine Gebhardt-Bernot

Tankred Dorsts Drama über die Münchner Räterepublik wurde im Jahr 1968 im Stuttgarter Staatstheater uraufgeführt. Wir durften mit der Schule eine Aufführung besuchen und waren fasziniert. Revolution, Räterepublik – diese Themen waren für meine Freunde und mich – wir waren damals 16 - unglaublich spannend. Und als dann drei Jahre später an 100 Jahre Pariser Commune erinnert wurde, war unser Interesse noch gewachsen.

Damals waren die Fragen, die die Commune aufgeworfen hat, sehr aktuell, wie der Publizist Sebastian Haffner in einem Essay für die Zeitschrift „Stern“ im Frühjahr 1971 schrieb:

„In den 72 Tagen der Pariser Commune ging es zum erstenmal um Dinge, um die heute in aller Welt gerungen wird: Demokratie oder Diktatur, Rätesystem oder Parlamentarismus, Sozialismus oder Kapitalismus, Säkularisierung, Volksbewaffnung, Frauenemanzipation – alles stand in diesen Tagen plötzlich auf der Tagesordnung, von allem findet man in der Commune spontane Urformen.“

Das schrieb Haffner vor 50 Jahren und ich denke, ein Großteil der Fragen sind immer noch oder auch wieder im Jahr 2021 aktuell.

Was bedeutet der Name Commune?

Commune bedeutet Gemeinde. Geht es also um kommunale Selbstverwaltung? So einfach war es nicht. Was die Commune eigentlich war oder sein sollte oder könnte, darüber gab es damals unterschiedliche Auffassungen und viele Diskussionen. Man kann sie nur verstehen, wenn man sich anschaut, wie die Forderung nach der Commune entstanden ist:

Nach der Niederlage Napoleons III. gegen die deutschen Truppen in Sedan und seiner Gefangennahme durch die Preußen wurde am 4. September 1870 in Paris die Republik ausgerufen und eine Regierung der nationalen Verteidigung gebildet. Bismarck gab sich aber nicht mit der Niederlage einer französische Armee in Sedan zufrieden. Er wollte Frankreich ganz besiegen, um es grundsätzlich zu schwächen und die Vorherrschaft auf dem Kontinent zu erreichen. Er forderte von Frankreich die Abtretung von Elsass-Lothringen und enorme Reparationen. Das konnte die französische Regierung nicht akzeptieren. Der Krieg ging weiter, nun als Volkskrieg gegen die deutschen Eindringlinge.

Veranstaltung DGB Stuttgart am 20. Mai 2021

Ich habe vor ziemlich genau einem Jahr einen Vortrag für den Förderverein Deutsch-Französischer Kultur in Stuttgart über 150 Jahre Deutsch-Französischer Krieg von 1870/71 vorbereitet. Damals war mir ziemlich schnell klar, wie das Ganze zu beurteilen sei:

Zwei skrupellose Staatsführer entfesselten in ihrer imperialen Gier einen brutalen Krieg. Der eine war krank, nicht besonders klug und sein Militär war schlecht vorbereitet – Napoleon III., Kaiser von Frankreich. Der andere – der preußische Ministerpräsident Bismarck – verfügte über eine besser organisierte Armee und war hoch intelligent und gerissen. Schnell zeigte sich, dass Preußen und seine süddeutschen Verbündeten Frankreich militärisch überlegen waren. Trotzdem waren sie nicht bereit, einen milden Frieden abzuschließen. Die Deutschen beendeten den Krieg erst, als Frankreich am Boden lag und hohe Verluste erlitten hatte. Durch den harten Friedensvertrag, der Frankreich das Elsass und Teile von Lothringen wegnahm und dem Land hohe Reparationszahlungen auferlegte, wurde es noch zusätzlich geschwächt. Welche bösen Folgen diese kurzsichtige Politik hatte, zeigte sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Jetzt geht es um 150 Jahre Pariser Commune, und ich gestehe, dass ich auch nach intensiver Beschäftigung mit dem Thema immer noch danach suche, wie das Geschehen des Frühjahrs 1871 in wenigen Worten zu beschreiben und zu beurteilen sei. Aber wahrscheinlich ist das gar nicht möglich.

In der Commune gab es großartige Initiativen, Heldentum, chaotische Desorganisation und Böses, helle menschliche Fixsterne, Planeten - in altmodischem Deutsch 'Wandelsterne' - und schwarze Löcher.

Also es hilft nichts, wer eine Haltung zur Commune finden will, muss sich mit den vielen einzelnen Ereignissen und Beteiligten beschäftigen, mit den unterschiedlichen Facetten dieses ersten Versuchs der Menschheit, eine demokratische und soziale Ordnung zu errichten.

Ich hatte im Gymnasium im württembergischen Schorndorf einen im Großen und Ganzen guten und gründlichen Geschichtsunterricht. Ausführlich wurden das 19. Jahrhundert und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts behandelt. Der Deutsch-Französische Krieg von 1870 und 71 kam auch vor, aber ich erinnere mich so daran, dass er als relativ harmlos dargestellt wurde, vor allem als Vorspiel zur deutschen Vereinigung behandelt wurde. Das ist vielleicht verständlich, wenn man bedenkt, was hinterher kam, das Jahrhundert der Katastrophen mit seinen Weltkriegen, Zivilisationsbrüchen, Völkermorden.

Auf jeden Fall war dies meine Sichtweise, als mich vor einigen Jahren Kollegen aus dem Saarland in ein sympathisches Restaurant nach Frankreich einluden. Es liegt auf einer Anhöhe namens Spicherer Höhen, ungefähr 10 km von der Saarbrücker Innenstadt entfernt. Direkt hinter dem Gasthof ist ein steiler Abhang, an dessen Fuß die Grenze zu Deutschland verläuft.

Die Freude aufs gute französische Essen wurde dann allerdings stark getrübt, als ich den Text las, der auf einem Gedenkstein steht, der dort aufgestellt ist. Am Nachmittag des 6. August 1870 griffen preußische Truppen französische Einheiten an, die auf den Spicherer Höhen lagen. Bis zum Abend gelang es ihnen, die Franzosen aus ihren Stellungen zu vertreiben. Deshalb gibt es in Berlin bis heute die Spichernstraße und eine gleichnamige U-Bahnstation.

Die „heldenhafte“ Erstürmung der Spicherer Höhen war vor allem ein grauenhaftes Gemetzel; wie im Rausch schossen die Gegner erst auf einander und bohrten sich dann im Nahkampf die Bajonette in die Leiber. Innerhalb weniger Stunden wurden 5 000 deutsche und 2 000 französische Soldaten getötet oder verletzt, 2 000 Franzosen gerieten in Gefangenschaft.

Der Deutsch-Französische Krieg war alles andere als harmlos. Er wurde mit äußerster Härte geführt. Nicht nur wurde der Gegner in keiner Weise geschont, auch die eigenen Leute wurden in großer Zahl geopfert. Wobei man wohl feststellen muss, dass zu Beginn des Krieges die deutsche Seite mit ihren Soldaten rücksichtsloser umging als die französische.

Die Franzosen hatten die besseren Gewehre. Ihre 'Chassepots' trafen noch auf 1 200 m Entfernung tödlich, die deutschen Gewehre hatten nur etwa die halbe Reichweite. Dafür war allerdings die preußische Artillerie mit ihren Krupp-Geschützen den französischen Kanonen überlegen und richtete schreckliche Massaker an.

Die Soldaten wurden mit der Eisenbahn an die Front gefahren. Der 70er Krieg war einer der ersten industriellen Kriege, fabrikmäßig geplant, vorbereitet und geführt.

… liegt 150 Jahre zurück. Ist ein solch lange vergangenes Ereignis heute noch von Interesse? Immerhin stolpert man in deutschen Städten immer wieder über Gedenksteine und sieht Straßennamen, die an die deutschen Siege im „70er Krieg“ erinnern. In keiner größeren deutschen Stadt fehlen bis heute die Sedan-, Wörth-, Metz- oder Weißenburgstraßen.

In Berlin gibt es zusätzlich eine Spichernstraße und eine gleichnamige U-Bahnstation. Spicheren ist eine französische Gemeinde mit heute 3225 Einwohnern im Département Moselle. Sie liegt direkt an der deutsch-französischen Grenze, 10 km von Saarbrücken entfernt. Am 6. August 1870 gelang es deutschen Truppen, die Franzosen von den Spicherner Höhen zu vertreiben. Es war ein grauenhaftes Gemetzel; wie im Rausch schossen die Gegner erst auf einander und bohrten sich dann im Nahkampf die Bajonette in die Leiber. Am Ende nur eines Nachmittags gab es auf deutscher Seite 5000 Tote, Verwundete und Vermisste, auf französischer Seite 2000. 2000 französische Soldaten wurden gefangen genommen. Genauso grausam ging es in den anderen Schlachten zu, die im August 1870 an der französischen Ost- und Nordgrenze geführt wurden: Weißenburg, Wörth, Metz. Die riesigen Verluste waren selbst der deutschen Führung unheimlich. König Wilhelm von Preußen schrieb in einem Tagesbefehl, man möge in Zukunft „dieselben Erfolge mit geringeren Opfern erreichen“.

Auf französischer Seite wirkte die deutsche Artillerie verheerend, die mit ihren Krupp-Geschützen den französischen Kanonen überlegen war. Dagegen hatte die französische Armee die besseren Gewehre. Sie trafen über 1200 m tödlich, die deutschen hatten nur die halbe Reichweite. Zum ersten Mal wurden die Soldaten mit der Eisenbahn an die Front gefahren. Der 70er Krieg war der erste industrielle Krieg, fabrikmäßig geplant, vorbereitet und geführt. Menschen wurden zu Material und von technokratischen Generalstäben „verheizt“, die sich gleichwohl vormodernen Ehrbegriffen verpflichtet fühlten.

Einige Historiker sind der Überzeugung, dass der Krieg gegen Napoleon III. und sein korruptes System unvermeidlich war, vor allem da in Deutschland die Vereinigung auf der Tagesordnung stand, die die französische Seite zu verhindern suchte. Aber ob die deutsche Vereinigung wirklich nur durch Krieg zu erreichen war, ist doch fraglich. Darüber müsste man erneut diskutieren.